「家畜米」が醸す美酒を二上山(奈良県香芝市)に訪ねて - 大和酒蔵風物誌 ・第1回「呑鶴」(大倉本家)by 侘助

奈良のうま酒を楽しむ 至高の酒器とともに

日本酒の聖地・大和に美酒あり

寒さ厳しい冬に仕込まれた醪(もろみ)が、暖かくなるにつれて発酵しついに日本酒となる頃、酒蔵の軒先には杉玉が吊るされる。青々とした杉の葉で編まれたこの丸い玉は、酒蔵に新酒の出荷の時期がやってきたことを告げる。杉玉は大神神社の古式に由来する。その御神体である三輪山は別名三諸(みもろ)山といい、「みもろ」(実醪)はまさに酒の元を意味する。さらに御祭神の大物主神と少彦名神は酒造りの神である。三諸山の杉の葉を束ねてつくる杉玉には、だから、神々が宿る。神社では、毎年秋のお祭りで、おいしいお酒ができることを祈願して新調された大杉玉が吊るされてきたが、いつしかこの祭事が全国の酒蔵に習慣として伝わった。

かくのごとく、大和の地と日本酒の関わりは深い。大神神社だけでなく、清酒を初めて製造したことで知られる正暦寺があることからも、奈良は日本酒発祥の地だともいわれている。我が国では、酒といえば日本酒という時代が長く続き、それにまつわる様々な文化が生まれてきた。ところが、時代を下るにつれて、選択肢と嗜好の多様化が広がり、いつしか酒といえば、ときにビールであったり、焼酎であったり、ワインを意味するようになった。いっぽうで、日本酒の需要は低下の一途をたどる。

三諸山を抱くここ大和にも、かつては数十軒の酒蔵が杉玉を吊るしていたが、一軒、また一軒と廃業し、現在では30軒ほどの蔵が残るばかり。それでも、蔵元たちは時代に合わせてそれぞれ経営努力を重ね、酒づくりの将来を拓こうとしている。新しいスタイルの日本酒を開発する者もあれば、販路を国外に求める者、あるいは昔から蔵が守ってきた酒づくりの原点にこだわる者等、様々。本連載では、日本酒の聖地ともいうべきここ大和で、懸命に酒づくりに励む蔵人たちを追う。

一本の酒にまつわるストーリー

とはいえ、主役はやはりお酒である。まずは蔵人たちの作品ともいうべき一本に焦点を当てよう。そのうえでそれが生まれてきた背景や蔵人の思いを綴る。そして、せっかく蔵を訪ねるのだから、その土地の名所旧跡を訪ねたり、酒に合う旨いものを探すのもいいだろう。そして、酒蔵で分けて頂くお酒とその土地の産品を持ち帰って、家でゆっくり晩酌をする。必要とあらば調理をしたり、とっておきの器を持ち出してきてもいい。日本酒はそれ自体だけでなく、その周辺に様々な楽しみを生む。それを風物と呼ぶとすれば、そこまで書いてはじめて、一本のお酒が風物として完結する。

旨いお酒とは何か。日本酒通というより単なる呑んべえにすぎない筆者に、酒に関わるうんちくを語る能力はない。日本酒に舌鼓を打っても酔っぱらってしまえば味もわからなくなるし、呑み過ぎると他のお酒に比べて悪酔いしがちだから、外ではできるだけ避けるようにしている。それでも、思い出したように日本酒に手が伸びるのは、最初のひと口が喉元から胃に滲みわたっていくあの感じと、ゆったりと長く横に揺れるあの酔いが至極心地いいからだ。そんな筆者にとって旨いお酒とは、何より楽しく呑めるお酒である。そして、その背景に風物としての様々な楽しみを発見できるからこそ、日本酒はますます旨くなる。連載を「風物誌」とする所以である。それでは始めよう。

「呑鶴」新酒

大倉本家蔵元・呑鶴(どんづる)「家畜米でつくった酒」

「呑鶴」と出会ったのは、奈良中央信用金庫主催の「グッドサポート」審査会場だった。中小企業向けに振興助成金を支給する同金庫独自の制度で、多くの応募企業のなかから選ばれたとくに独創的で意欲的な10社がその対象となる。筆者はたまたまその審査員をしていて、その最終選考会に大倉本家蔵元の大倉隆彦氏がいた。

かれがそのとき携えていたのが「呑鶴」。この商品のキャッチフレーズにまず驚いた。「家畜米でつくったお酒」。家畜米とは家畜のために栽培された飼料用米のことで、米作振興や食料自給率の向上目的で、政府が補助制度などを整備して推奨している。大倉氏は、「呑鶴」のプレゼンで、飼料用米の社会的な意義と、その米を使った自社製品の特殊性について、とくに「家畜」という言葉を多用しながら熱弁を振るった。

審査員としてそれを聞きながら、あまり「家畜」、「家畜」というと逆効果ではないか、そんないい方をされると呑む側は自分が家畜になってしまうような感じを抱くのではないか、と正直良い印象をもたなかった。実際、飼料用米は、通常の稲よりも米が多く実るとか、高品質の米には向かない田んぼでも大丈夫とか、あまり味を気にしないで栽培されるという。つまり、味のわからない家畜のえさになるのだから、量優先で品質は二の次というわけだ。そうなるとなおさら、そんな米で造ったお酒なんてホントに大丈夫かしらん、と思ってしまうのは仕方ない。

だが、大倉氏の口ぶりには自信が満ち溢れていた。「呑鶴」にはそのマイナスイメージを乗り越えられるだけの魅力があるからこそグッドサポートに応募したのだし、最終選考にまで残っているのだと言外で主張せんばかりだ。百聞は一飲にしかず、で、ちょっと呑ませてもらえませんか、とお願いすると、かれはすぐに「どうぞ、ぜひ。」と小さな試飲用のカップに注いでくれた。呑むといっても仕事中なので舐める程度だったが、ひと舐めして改めて驚いた。口内に広がるさわやかな香りとすっきりとした舌触りは、家畜米から連想する泥臭さや野性味とはおよそ対照的な上品さを醸し出していた。こりゃ、びっくりだ。「旨い!」

このひと舐めのおかかげですっかりこのお酒に魅せられてしまい、その後本格的にこれを賞味すべく「呑鶴」を求めて酒屋を回ったが、簡単にみつからない。後で知ったが、県内でもごくわずかの酒屋さんにしか卸していないらしい。奈良の地酒を多く揃える猿沢池近くの「なら泉勇斎」さんでようやく手にすることができ、家でゆっくり味わった。あのひと舐めの感覚は間違いではなかった。呑み進めるにつれて口当たりの爽快感が増し、なまじすっきりしているので酒が進む。呑み過ぎてしまうのは旨い酒の副作用だ。おかげで四合瓶一気に呑み干してしまった。もっとも、いつものごとく、最後には泥酔して味もわからなくなっていたが。

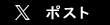

「呑鶴」裏ラベル

意表を突いた満点の味わい

「呑鶴」の魅力は何といっても「家畜米」から連想されるそのイメージと実際の味とのギャップにある。もしその来歴を知らなければ吟醸酒と間違ってしまいそうなその舌触りが、「家畜」のイメージをいい意味で裏切っている。この意表を突く裏切りに乾杯!。ちなみに、グッドサポートのその最終審査で、筆者は躊躇することなく満点をつけた。

このときの感動が鮮烈だったので、今度の連載の一回目は「呑鶴」でいこうと決めた。グッドサポートの審査会では十分に聞くことができなかった「呑鶴」成立の詳細について、大倉氏に改めてお話を伺うべく、香芝にある酒蔵を訪ねることにした。

悲しい伝説残る二上山に初登頂

酒蔵訪問の事前の予習として大倉本家のホームページを拝見すると、トップ画面に「二上山麓で酒の真髄を追い求めること百有余年」とある。せっかく香芝まで足をのばすのだから、二上山に一度登ってみるのもまた一興と考えた。この双頭の山の美しい姿形は、日頃から大和平野のそこここから望んでいるが、これまで登山の対象として考えたことはなかった。調べると山登り初心者向けとの情報もあるし、大津皇子の悲しい伝説にも興味があるし、遠景だけでなく、山の直の表情に触れる絶好の機会にもなると思った。

楽しみ勇んで当日を迎えたものの、そして天気予報は圧倒的な晴れマークだったのにもかかわらず、大和平野南部にはなぜかどんよりと雲が垂れ、しかも遠目にみえる二上山頂にも雲がかかっている。せっかくなら晴天の下で登りたかったが、天気ばかりはいかんともできず。意気込む心に暗雲かかるような気持ちで現地に向かう。車を道の駅ふたかみパーク當麻に停めて、そこから歩きはじめる。ちょうど東南の山麓にある傘堂を抜けて登山道に入り、「二上」の大きいほうの雄岳と小さいほうの雌岳を結ぶ尾根にある馬の背に出て、そこから雌岳、尾根道を戻って雄岳という順に登って、山頂から北東の山麓に向けて下山するというコースを辿った。

山頂に雲のかかる二上山

初心者向けとはいえ、初めて山登りにチャレンジする者にとってはけっして楽な道のりではなかった。急な登りでは太ももの筋肉がぱんぱんになるし、長い下りでは膝が笑いまくるし、おかげでしばらく筋肉痛に苦しめられることになったが、それでも湧き水の細い流れに沿って続く登山道の傍らには野生の椿や射干(シャガ)などの山野草が咲いて、ときに心を和ませてくれた。なかなか晴れない雲のせいで山頂からの眺望はすべて霧の向こうだったが、せめて雨にならなかっただけでもよかったとすべきか。

二上山頂から(中央に辛うじて畝傍山の影が見える)

大津皇子(おおつのみこ)の悲劇の舞台へ

雄岳山頂には宮内庁管理の大津皇子の墓がある。大津皇子は天武天皇の第3皇子で、『懐風藻』や『日本書紀』にはその優れた才能や人柄を讃える記述がある。母の大田皇女は天智天皇の娘で?野讃良(うののさらら)皇女(後の持統天皇)の姉でもあるから皇后の有力候補だったと推測されるが、早逝してしまった。そのため大津皇子は後ろ盾を失い、結局妹の?野讃良皇女が皇后となって、その子である草壁皇子が皇太子となった。天武天皇が崩御すると、大津皇子は謀反を疑われて自害する。一説には、皇太子草壁皇子の脅威となる大津皇子を持統天皇側が排除したとされる。わざわざその優秀さが書き残されるくらいだから、大津皇子にはよほど人望があったにちがいなく、これを皇太子側が脅威と感じたのはいかにもありそうな話ではある。かれの死が悲劇として語り継がれていることもそれを傍証する。

大津皇子二上山墓

謎を呼ぶ二つの墓

その墓がこの二上山の頂にある。それにしてもなぜ墓を二上山の、しかも頂に築く必要があったのか。その理由をめぐっては諸説あるようだが、二上山という山の位置づけをどう解釈するかによって、大きくふたつの見方に分かれるようだ。ひとつはこの山が都と外界を分かつ辺境にあるとする見方。都のある飛鳥からみて、二上山は大和平野と大阪を隔てる境目にあって、この世(大和平野)の果てを意味する。この解釈に立つと、謀反を企てた科人は都から最も遠い辺境に葬るのがふさわしいということになる。しかも下界からできるだけ遠くにあることが望ましいから山頂に墓を建てた。

いっぽう、この山の神聖性に着目するとまったく逆の解釈になる。二上山はそこに日が沈む様子が神々しいので古来日の入りから日の出への再生のはじまりの山として神聖視されてきた。実際、飛鳥辺りから、とくに夕焼けの空にその双頭のシルエットが浮かぶ様は、何とも荘厳でときに神秘的でさえある。この解釈に基づけば、山頂に皇子を祀るのはかれを神聖視しているからにほかならない。皇子を科人とするか聖人とするかで正反対の帰結となるが、いずれが正しいかは、古代史の常として、いまだヴェールに包まれている。

前世紀の終わり近くに同じ山の南の山麓に小さな古墳が発見された。一辺8メートル足らずの方墳で、築造は7世紀後半。登山道に入る手前に方形の墳丘の胴部から石室が露わになっているのがみえる。現在鳥谷口古墳として保存されるこの方墳こそが大津皇子の墓ではないかという説がある。築造年代がちょうど大津皇子が亡くなった時期に合致するし、その他にも、この時期の古墳で山頂にある例が見当たらないことや、二上山周辺にある同時代の墓が他にないなどの理由があげられている。どちらが本当の墓なのか決定的な論証はないようだ。二上山の登山者たちは、だから、皇子のふたつの墓に出会うことになる。

登山道から鳥谷口古墳を望む

「改葬」で祟(たた)りを鎮める

大津皇子の姉の大来皇女が亡き弟を偲んで詠った有名な歌が『万葉集』にある。「うつそみの 人なる我や 明日よりは 二上山を 弟(いろせ)と我が見む」 亡き弟への深い愛情を吐露する哀しい歌だが、この前文に「大津皇子の屍(しかばね)を葛城の二上山に移し葬る時に」詠んだ歌とあって、これが皇子の墓が二上山にあることの根拠のひとつにもなっているが、ここに「移し葬る」とあるのがもうひとつの注目点ともなっている。それは、つまり、皇子は自害した後いったんどこかに埋葬されて、その後に再び二上山に改葬されたということを意味する。なぜわざわざ改葬しなければならなかったのか。

これについても諸説あって決定打にいたる論証はないようだが、その背景に大津皇子の祟りを読む説がある。皇子が死んでまもなく皇太子の草壁皇子が皇位に就くことなく急逝する。持統天皇は草壁の子である軽皇子を文武天皇として即位させるが、かれもまた25歳の若さで亡くなってしまう。これを不幸な死に方をした大津皇子の祟りだと恐れた持統天皇は薬師寺に大津皇子を祀って弔ったというのである。現在も薬師寺に残る若宮社、龍王社がそれに当たり、若宮社の御祭神は大津皇子で、龍王社には大津皇子と伝えられる像が安置されている。わざわざ改葬したのも、だから、この祟りを鎮めるためではなかったかというのだ。科人だから粗末な葬り方をしていて、それが祟りの原因になっていると考えるのはいかにも自然である。悪霊を鎮めるために改めて皇子としてふさわしい場所にお祀りしなければならない。持統天皇の切迫した気持ちが伝わってくるようだ。

この説を採れば、二上山はやはり神聖な山であったことになる。大津皇子が祀られるべきは再生のシンボルである二上山であって、けっして辺境の地であってはならない。ただ、ここからは勝手な想像にすぎないが、皇子が初めに葬られたのがどこか他の場所で、二上山が改葬先であったとすればそうなるだろう。だが、かりに最初に埋葬されたのが鳥谷口古墳だったとしたらどうだろう。山の麓近くにあるから都からして辺境にあるとみえてもおかしくない。科人として辺境に葬っていた屍を、今度は日が沈んでいく神聖な山頂に改葬して聖人として蘇らせる。そう考えると二上山に皇子のふたつの墓があるのも納得できよう。根拠はない。あくまで勝手な想像にすぎない。ただ、二上山の荘厳で、ときに妖艶で、また哀愁に満ちた夕景は、歴史をめぐる様々な想像をかきたててやまない。物語を呼び寄せる山。雄岳と雌岳、ふたつの山頂のあいだに美しい夕日が沈み続けるかぎり、それは、万葉の古も、今もかわることはないのだろう。

鳥谷口古墳石室

「呑鶴」に合う「アテ」の食材 道の駅で発見

慣れない山登りのあいだに、ときどきそんなことを考えながら3時間足らずの行程を終えて、がくがくする足を引きずって道の駅に戻る。「當麻の家」には取れたての野菜や花、手作り加工品がたくさん販売されていて、「呑鶴」のアテを探すのにちょうどいい。種類が多いのでどれにしようか迷ったが、地元野菜のなかでひときわ目を引いたのが大きなそら豆。ふっくらと膨らんで、これは食べ応えがありそうだとまず手が伸びた。同じ季節ものとしてたけのこの水煮、そして「當麻の家」自家製の梅干しを選んだ。それぞれとくに目新しさはないが、地酒を地元の食材と味わえば相性がいいのは当たり前。たけのこも梅干しも応用が効くので、そのままアテにしてもいいし、他の食材と何かこしらえてもいけると踏んで、三品を分けて頂いた。

「當麻の家」にてアテを調達

いよいよ酒蔵探訪 「大倉本家」へ

アテを調達していよいよ酒蔵へ。さすが「二上山麓で酒の真髄をー」と謳うだけあって、蔵は二上山を麓から仰ぎみるところにある。創業は明治29年(1896)だからかなりの老舗である。国道から入ったすぐのところにあるが、周りの道はいたって狭い。昔からある集落の一角で酒造りを営んできたことを物語る。大倉本家の「金鼓」といえば、奈良の南部では長く広く愛されたブランドだった。また、昭和の初めから神社庁から委託を受け、奈良県内や近県の神社で使う御神酒として濁酒を納めていたというから、その老舗ぶりがわかろうというものだ。しかし、最盛期は6000石に上った販売量も、平成に入ると低下の一途を辿る。そこに追い討ちをかけるように、当時の三代目蔵元である大倉勝彦氏が病を得て廃業を決意するまでに。そこへ、県外で別の仕事に就いていた息子の隆彦氏が帰ってきて、紆余曲折を経て今にいたっている。

大倉本家玄関

現在四代目蔵元となった隆彦氏は「その節はお世話になりました。」と筆者を迎えて下さった。グッドサポートのあの審査会のことを覚えていて下さったようだ。世間話もほどほどに連載の主旨を説明して、早速お話を伺った。話はやはり蔵が廃業を迫られるまでになったところから始まる。

四代目蔵元・隆彦氏に聞く

(四代目)「父親(三代目)が廃業を決めて蔵は酒造りを休止しました。それでも酒蔵はお酒を造らなければ廃業できるわけではありません。酒税法の関係で、それまでに造った在庫をすべてゼロにしてはじめて廃業できる。ところが、当時残った人間のなかで営業に携われるのが父親だけだったので、当人が病気で動けないとなれば誰もできるひとがいない。そこで横浜で働いていた自分に声がかかったのです。だから、自分は四代目を継ぐためではなく、蔵の後始末をするために帰ってきたわけです。実際、当時は日本酒にほとんど興味をもっていませんでしたし。それが2001(平成13)年、27歳のときでした。

ー(筆者)それなのになぜ家業を継ぐことになったのですか。

廃業に向かうとはいえ、酒蔵の仕事をしているあいだに当然いろいろな関係者の方と会います。そういう方々との会話のなかで、自分の蔵の歴史やその貴重性について教えてもらっているうちに、これはこのままではアカンなと思いはじめたのです。やめるという話を聞いて周囲からはよけいに惜しむ声が強くなる。そこで意を決して父親に跡を継ぎたい旨を申し出ると、にべもなく却下されました。思いつきでできるほど甘くないということだったんでしょうね。事実、土俵際にまで追い込まれていたわけですから、そこから蔵を立て直すのは容易でないことはわかっていました。それから自分の思いが中途半端ではないことをわかってもらおうと、自分なりに事業計画を立てて父親の説得を試みました。でもなかなか首を立てに振ってくれない。そんなことをしているあいだに日本酒への思いはだんだん強くなっていきます。何度も説得を重ねるうちに3年ほどが経ち、とうとう父親も根負けしたのか、最後には「勝手にしろ。ただし、今ある借金も何もかも自分で責任もつんやで。」といってくれたのです。

ー日本酒への愛の勝利ですね。

愛というより、そのときは意地でしたね。それから以前蔵で働いて下さっていた杜氏さんたちに、蔵の再開を手伝って下さいと頼んで回ったんです。皆さん協力して下さって、2003年(平成15)年秋に約3年ぶりに酒造りを再スタートさせました。再開してしばらくは杜氏さんに酒造りの中心を担ってもらって、そのあいだに自分もそのベテランによる酒造りを学んでこの蔵独自の技を身につけました。5年かかりました。

ー大倉本家の酒造りとは。

お酒の元となる酒母造りには酒質に悪影響を与える微生物や菌を駆逐する乳酸菌が欠かせません。通常は人工的な乳酸を使うことが多いのですが、うちでは蔵に住み着いている乳酸菌を取り込んで繁殖させる「生?」(きもと)造りにこだわっています。さらに酒母を造る過程で蒸米と麹(こうじ)を櫂ですり潰す作業があって、これを「山卸し」といいますが、うちではこの行程を廃止した「山廃」(山卸し廃止)仕込みを採用しています。通常よりも時間をかけるので、濃醇で旨口の酒質に上がります。大倉本家の主力商品の「金鼓」や「大倉」はこの製法で造られています。

現代の酒造りは機械化が進んで、それほど技術がなくてもそこそこのお酒ができるようになっています。車の運転にたとえるならオートマティックで、誰でも簡単に運転できます。ところがミッションとなるとそうはいきません。「生?」も「山廃」もまさに酒造りのミッションで、そこにこそ大倉本家のアイデンティティがあると思っています。

ー自ら杜氏になられて以降は。

やはり大倉本家らしさを追求する酒造りにこだわりたい気持ちが根底にあります。ラベルをみなくても、ひと口呑んだら大倉の酒だとわかるような。自家栽培米にこだわるのもそのためです。これを「山廃」で酒にする。あくまでこれが基本。ただ、自分でお酒を造れるようになったらいろいろ試したくなってしまって、元々あるお酒以外に新しい発想の酒造りにも挑戦してきました。これまで30種類以上は試してきたのではないでしょうか。ある種の「中二病」のようなものです。一人前の大人になる前に、反抗したり、背伸びしたり、何かひとと違ったことをして目立ちたいという気持ちが先行する。その意味で、自分の酒造りはまさにその頃のようだし、普通の中学生が大人になるにつれて治っていくのに対して、自分はいまだに中二病のままだし、ずっとそうなのかもしれません。

ー「呑鶴」もそんな「中二病」の産物ですか。

そうですね。始まりはふるさと納税です。香芝市さんからお声がけ頂いて、市の返礼品として「金鼓」を出品させてもらっていたんです。でも、酒通は別として一般のひとたちにとってみればただのお酒ですから、どうしても他の品のなかにあると埋没してしまう。それでどうしたものかと思案してたら、役所の方が飼料米でお酒を造ってみたらとアイデアを下さった。市内で飼料用米を栽培されている農家の方がいて、その有効活用を模索していたんでしょうね。すぐさま「中二病」の血が騒いで、それは面白い、やってみよう、ということになりました。担当の方はもちろん、当時の吉田(弘明)市長も熱心に応援して下さって製品化が実現しました。

おかげさまで反応は上々で、返礼品として200本ほど、県内の一部の酒屋さんにも1500本ほど卸して、初回生産分の9割は売れました。以降、毎年仕込んで安定的なファンの方がついてくれているようです。

発酵する醪(もろみ)

ーそうでしょうね。それにしても何でこんなに爽やかですっきりした味わいなんでしょうか。「家畜」とのギャップの秘訣は。

やはり身近にある米を使うというのが酒造りには最も合うということでしょうか。しかも、飼料用米といっても、香芝で採れたこの「ホシアオバ」はお酒用と考えるととても良い米だということです。さらに精米歩合を55%、つまり米の外側の45%を削って使っています。これは純米吟醸酒並みで、香りがフルーティで呑み心地が爽やかなのは当然なんです。ただ、残念というべきか、むしろこのお酒の個性といいますか、飼料用米は酒づくり用の米としては認可されていないので、純米吟醸と同じ製法でもラベルには「普通酒」としか書けないのです。そのために、手間暇かけたわりにはそれに見合った値段がつけられない。つまり安くしか売れない。リーズナブルですが贅沢なお酒です。ギャップがあるとすれば、そんなところでしょうか。

蔵の風景

なるほど。説明を伺っていて、ますます「呑鶴」の魅力が理解できた。味わいの秘密も納得だし、何より、酒蔵にとって儲からないということは消費者にはお得ということを意味している。やはり目のつけがいがあったというものだ。

現在、蔵は四代目を含めて3人で回しているそうだ。往時は20人ほどいたそうだが、「規模よりも質を追求したい」との四代目の強い思いから、三人というのは必要最小限の人数だといえる。ちょうどグッドサポートの選考会があった頃に五位堂の駅前に商品のPRを兼ねてアンテナショップを出した。おしゃれな日本酒バーで蔵のお酒を呑み比べできる。四代目は夕方になるとここのマスターにもなるそうだ。どうりでお忙しいはずだ。実は今回の取材を申し込むに当たって御本人をつかまえるのに苦労した。杜氏の仕事から、蔵元としての仕事、さらにバーのマスターまでやっていれば、いくら時間があっても足りないだろう。まさに身を粉にして働くという言葉がぴったりだが、それが続けられるのも三代目から家業を引き継いだときの意地があるからにちがいない。ただ、お話を伺っていて、それを苦労と思っている風はまったくなく、逆にとても楽しそうにされているのが印象的だった。蔵を受け継ぎ、自ら杜氏となって、「中二病」という病に冒されるにつれて、四代目のなかの意地がいつしか日本酒への愛に変わっていくのを目の当たりにするようだった。

出荷を待つ「濁酒」

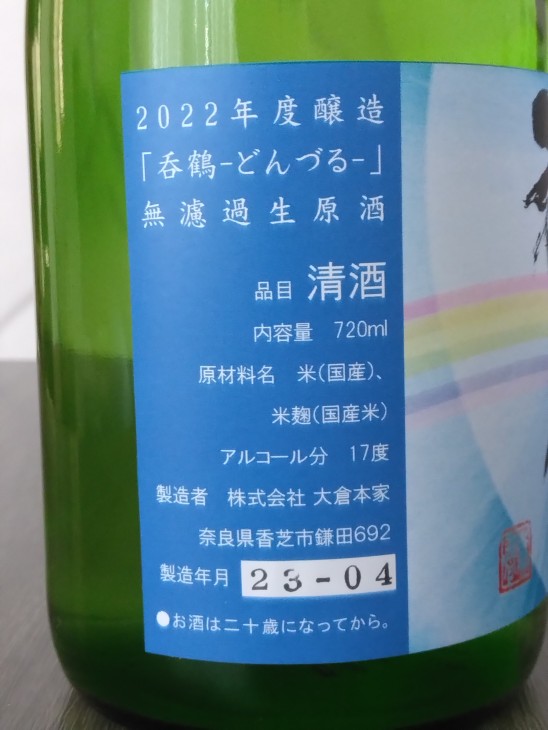

熟成した琥珀(こはく)の「呑鶴」

お目当ての「呑鶴」に加えて、蔵の代表作である「大倉」と「濁酒」も所望して帰ろうとしたら、「よろしければこれもどうぞ」と「呑鶴」をもう一本頂いた。伺えば2019年に造ったものを常温で熟成させたものだそう。通常「呑鶴」のような生酒は酵素が生きたままなので、常温で保存すると味に変化が出てしまう。だから多くは冷蔵保存するが、その「呑鶴」はわざと常温で寝かせたのだという。これが一部のマニアに好評で、頂いた品は3年ものということになる。見た目ももはや透明ではなく琥珀色になっていて、いかにもクセの強そうな雰囲気がプンプン漂っている。帰って早速これから頂くことにしよう。貴重なお時間を割いて頂いた四代目に丁寧に御礼をいって蔵を後にした。

四代目蔵元大倉隆彦氏

久しぶりの「呑鶴」を楽しみにしながら、帰りの車中で改めてアテについて考えた。旨い酒には旨いアテが不可欠。しかも地元で採れた米で造ったお酒に地元産の食材である。組み合わせは贅沢このうえない。とりあえず道の駅で買ったそら豆はシンプルに塩ゆでするとして、たけのこと梅干しをどうするか。こちらもそのままアテにしても十分旨そうだが、せっかくなのでそれぞれを素材にして何か一品作ってみようか。梅干しは梅肉にすると素材としての応用性がぐっと広がるので、とりあえず梅肉料理で何か簡単にできる品がないかネットで検索してみた。いろいろあるなかで鳥のささみを使ったレシピに目が留まる。これならいける。梅肉の風味を生かしたいかにもあっさりとした感じが「呑鶴」に合いそうだったし、作るのも簡単そうだ。途中スーパーでそのための食材を買って、家路を急いだ。

「呑鶴」熟成酒

「呑鶴」熟成酒

至高の信楽杯で愉楽の家呑み

「呑鶴」を味わうための酒器は、信楽で長年やきものに取り組んでらっしゃる杉本貞光氏の信楽盃を使う。この方は茶陶の大家だが、どの作品もつくりが繊細で、それは酒盃のような小さな作品でも例外ではない。とくにこの信楽は焼き締めの荒々しい土肌の野性味と、そのわりに薄づくりで呑み口がシャープに切れ上がっている感じが、「呑鶴」のあのギャップと調和していてぴったり。信楽特有の白土に炎が当たって赤っぽく変色する火色が鮮やかだし、焼成の際に薪の灰が降りかかってできる自然釉の景色も渋くていい。

杉本貞光作「信楽ぐい呑み」

徳利はその杉本氏のお弟子さんに当たる柳下季器氏の井戸。この方は信楽の隣の伊賀に窯をもってらっしゃる。井戸といえば本来は茶碗だが、それと同じ作行きを徳利で表現した。侘びた釉調と腰から高台にかけての梅華皮(かいらぎ)と、それからハクション大魔王のようなひょうきんな形が魅力であることに加えて、かなり大ぶりで三合近く入る。呑んべえには嬉しくも危険な徳利だ。これに「呑鶴」をなみなみと注いで、アテをつくっているしばしのあいだ冷蔵庫で冷やしておこう。

柳下季器作「井戸徳利」

メインのつまみは、ゆがいたささみ肉をほぐしたものに、梅干しを叩いてこしらえた梅肉とポン酢を混ぜてあえるという簡単なもの。今回はそこにアクセントを加えるためにタケノコを細かく刻んで混ぜた。ささみの柔らかい食感にタケノコのシャリシャリ感が加わって絶妙このうえない。これを白磁の鉢に盛る。白磁といってもよくみかけるつるんつるん、てかてかの白磁ではなく、掛けた釉薬が分厚く溜まるような温かみのある白磁だ。どんな料理も引き立てる白である。これは徳利をつくった柳下氏の奥さんの柳下知子氏の作品。御夫婦で陶芸を営まれている。その白磁鉢に、仕上げとして、しっかり塩味をつけたそら豆とそのままの梅干しを添えて完成。シンプルだが少しずつ箸でつまみながらお酒をチビチビ味わうには十分豪勢である。それでは準備万端。頂くとしよう。

柳下知子作「白磁輪花鉢」にアテを盛る

この晩酌がどうだったか、これ以上の言葉は不要だろう。ひとつだけ、帰りがけに頂いたあの熟成「呑鶴」、これは強烈だった。何というのか、もともとの「呑鶴」に味をつけた感じで、その濃さゆえにアテなしでもそれだけで味わえるほど自立した酒といったらいいか。旨味をときに甘味と書くが、その旨さ=甘さが凝縮された味。しかもそれはしつこい甘さとは違って酒の奥のほうから滲み出てくるような甘さである。なるほど、マニアが好むのもよくわかる。後で四代目に伺ったが、こちらの熟成酒は冷やすよりも燗にしたほうがいいそうだ。確かに、温めるとさらに濃厚になってこのお酒のクセがよりストレートに味わえるのかもしれない。その強烈な表現に幻惑されて、さらに大きな徳利のおかげもあって、その晩ベロンベロンになって、正体を失ってしまったのはいうまでもない。翌日ひどい二日酔いに苦しめられることになろうとはつゆ知らず、その夜は、山登りによる心地よい疲労とともに、楽しかった一日の思い出を胸に泥のように眠りにつくのだった。(侘)

スタンバイ完了!

徳利に並々と「呑鶴」を注ぐ

この麗しいお酒の色

だいぶいい気分に

そろそろ泥酔状態に。おやすみなさい。

※紹介した器の関連商品をならリビングショッピングサイト「ならリビングいいもの通販」で販売しています。

なお、「呑鶴」購入をご希望の方は大倉本家に直接その旨お申し出ください。

大倉本家

奈良県香芝市鎌田692番地

tel;0745‐52‐2018

email;info@kinko-ookura.com

「呑鶴」新酒(2022)

720ml

1,375円(税込・送料別)

「呑鶴」熟成酒(2019)

700ml

1,320円(税込・送料別)