「養徳学舎」、奈良出身の男子学生が暮らす東京の家

奈良出身の男子学生が暮らす東京の家

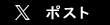

東京大学や早稲田大学、中央大学などに通う男子学生37名が暮らす「養徳学舎」。この奈良県出身者のための学生寮の舎監が稲田昌彦さんです。養徳学舎がある東京都文京区は、江戸時代には武家屋敷が多く置かれ、明治から昭和にかけては夏目漱石、石川啄木、横溝正史らが住み、近年では文教地区として人気の高い地域。東京大学本郷キャンパスまで自転車で20分ほど、東京ドームへも徒歩で約20分という利便性の高い場所にも関わらず、都会の喧騒から解放された穏やかな空気が漂います。寮から歩いて数分の播磨坂には桜並木があり、ここでのお花見は寮生たちの恒例行事です。入寮生が東京に来て日々接することになる舎監さん。その仕事とはどういうものなのでしょう。養徳学舎に稲田さんを訪ねました。

13代目の舎監

―― 寮には自治会があって、学生が自分たちで運営しているんですね。稲田さんの舎監の仕事は、どのようなことをするのでしょうか?

親代わりということではないのですが、(寮の)管理や学生の生活態度(の面倒)をできるだけ……。今は携帯電話あるんで、困ったことは親に直接いってるんじゃないかと思うんです。僕らの時は……50年ほど前のことですけど、その時は舎監さんに色んなこと相談していました。電話代が今ほど手頃ではなかったので。当時は舎監さんが頼りっていう感じでした。

―― 稲田さんご自身も学生時代、ここに住んでいらしたのですか?

はい。昭和43年(1968年)から昭和47年(1972年)。で、ここ(共有スペース)で夜遅くまで話したり友達というか、私、一人っ子なもんですから、ここで兄弟をつくったような感じです。大変お世話になったというのがあるんで、寮の舎監の仕事を。本当は友達がやるはずやったんですけど、できなくなったんで、誰か代わりにと。それで稲田、定年になって、そろそろ(時間)あいてくんやないか? いうて、声かかったんです。

―― 以前はどんなお仕事をされていたのでしょうか。

テレビ局の営業を長くやっておりまして。就職は関西に帰ったつもりだったんですが、東京の営業に配属されまして。1年くらい大阪の本社にいましたが、その後は東京で。60歳でいったん定年になるまで総務部長でした。東京支社だったので会計の手伝いをしたり……。そういう仕事をやっていました。

―― いま、おいくつになられるんですか?

今年が6回目のイノシシ年です(笑) 数えだと、73、満だと72ですね。

―― 舎監の仕事にはいつ就いたのでしょうか。何代目というのはありますか?

13代目かな。2010年からです。ちょうどこの寮の建物が2010年3月に完成しまして。3月20日が祝日だったんで(その日に)引っ越してきました。学生たちは西東京市にいたので、途中、家に寄って荷物をピックアップしてもらって一緒に。それからここに住んでるいう感じです。

寮での暮らしをフォローするのが仕事

―― 今、ここに住んでいる学生は37名だそうですね。先ほど、寮の管理や生活態度などの面倒を見るのが舎監の仕事とおっしゃっていましたが、具体的にはどのようなことするのですか?

基本的には彼らが困ったことの相談に乗ってあげることがメインです。あとはお世話すること。ゴミを出したり、きちんと分別されているか確認したり、整理したりという。昔は電話代が高かったんで、親とそんなに会話することなかったんですけど、今は携帯があるんで、困ったことは親に直接。

―― 逆に親御さんからの相談もあるのでしょうか。

ほとんどないですね。でも、親も心配なんで、子どもに電話がつながらなかったら、「あのすいません、稲田さん、うちの息子に電話するように言ってもらえますか」って(笑) 寝ていて起きないだけかもしれないし、どこに行ったとか、そういうのを伝えていないことはないのでしょうけど、「どこいったんでしょうね」っていうのも時々ありますね。

―― 特に気を付けていることはありますか?

親御さんが心配するのは病気になること。私が心配するのもそこで、一番注意していますね。ノロウイルス(感染性胃腸炎)とかインフルエンザ、そういうことが一番怖いです。寮内に蔓延するんで。特に冬場は注意しています。

―― この9年の中で気がついた舎監としての心構えには、どのようなものがありますか?

一番は公平に扱わなきゃいけないってこと。だって、しょっちゅう来る子、幹事とかやってくれたり、「掃除用具のなにが足りません」とかそういうの言ってくれる子の方が接触機会多いですから、なじみになって、話もしやすいからということになってしまうんですけど。逆に言ったら、おとなしい子はあまり言われへんということになってしまう。

共通の話題はやっぱり「奈良」

―― おとなしい子にはどう接しているのですか? なかなか自分から話しかけるというのが難しい子もいるのでは?

それはそうですねえ。親じゃないですからね。できるだけ話しやすいように、話しかけるようにしています。

―― 学生と年齢が離れていく中で、大変なことはありますか? どのような話題で雑談されているのでしょう。

年齢はあんまり考えないですね。できるだけ興味をもつようにしています。色々な趣味の話をしたりするのが一番やと思うんですけど。サッカーの話とか、野球の話とか趣味の山とかやったり。僕も今頃になって山登ったりしていますんで。あとは子どもたちが高校卒業してすぐだから、高校野球の予選とかをよく知っていたりする。最近は奈良新聞をとるようになって、(東京なので到着が)1日か2日遅れるんですが、我が母校が負けたとかいうのはよくみんな言っています。

―― 共通の話題の一つは、やはり奈良のことなんですね。新聞を活用していただいて、ありがとうございます(笑)

普段はあそこ(入り口の事務室)に座っていますから。朝会う子たちは「おはようございます」いうて、なんとなくわかる。でも、帽子かぶって、マスクかけてたら誰だかわからない(笑) で、こうやって(マスクを下にさげるジェスチャー)「誰かわからんわー」いうようなことを冗談っぽくいうて、「誰ですー」いって……。

―― 毎年4月には、いっぺんに人数が増えて顔を覚えるのも大変そうですが……。

そう(笑) でも、できるだけ2か月くらいで(覚える)。4月、5月でね。だけど、朝早くでかける人は会わないからなかなか覚えられなくて。

―― どうするのでしょう?

できるだけ名前を覚えようと努力しています。ここは全部個室で、電気代は自己負担なので集金するんです。(その時に)ちゃんと覚えてないと失礼なんで。ちゃーんと名前覚えて、「何々君、金払うてくれ」って言わなきゃいけないんで。わからない時は「君、〇号室やねえ」とか言ってごまかして(笑) 逆に言ったら「こんなこと足りませんけどなんとかしてください」とか言ってくれるのはありがたい。「あっ何々君のやらないといけない」とかすぐ覚えられるんで。

―― もうすぐまた新しい人が寮に入ってくる時期になりますね。なにかをする時に戸惑った学生がいたり、教えたりしたということはありますか?

ほとんどの人は、洗濯するのも初めて。全部自分でやらないといけないですから、みんな4月は一番緊張しています。食事もそこ(共有のキッチン)で作れますけど。なんでも初めてという子が(洗濯機の前で)、「洗濯、いれるのこれでいいんですかね」っていうから、「それええはずやけど」って(笑) まあ、教えるいうほどのものじゃないですけど。はい。

―― 最後に東京に進学した先輩として、東京への進学を考えている学生にメッセージをお願いします。

東京に進学すると、ほとんどみなさん東京で就職してしまいますから、親から言えば、ちょっと手放してしまうのがつらい部分もあるかと思います。でも、(学生寮は)色々なことを自分でやるという、独立して生活するということの、まあ一歩、半歩くらい学ぶという場所としてちょうどいいんじゃないかと(思っています)。

(東京は)やっぱり日本の中心ですから、いろんなことが身近に(感じられます)。大体ニュースで流れていることがすぐ近くで行われていて。ぜひ、色々なところを見てほしいです。(この養徳学舎は)国会議事堂も近いですから、実際に見学することも簡単にできます。上野では、色々な美術展もやっていますんで、そういうのも。実際に見るのと、写真でみるのとは違いますから。

―― ありがとうございました。

奈良県公式ホームページ「養徳学舎」はこちらからご覧ください。